※이 글은 얼룩소 글(23.5.7)을 옮겨온 것입니다.

━━━━━━ ♠ ━━━━━━

'ΓΝΩΘΙ ΣEΑΥΤΟΝ'[gnōthi seauton/그노시 세아우톤]이란 글귀는 델포이의 아폴론 신전에서 정확이 어디에 새겨져 있었을까요? 델포이 신전 입구의 기둥에 새겨져 있었다고 하거나 그냥 입구에 새겨졌다고 하는데, 정확히 어느 위치를 말하는지는 알려져 있지 않은 것 같습니다. 현재 해당 유적이 거의 무너져 있으니 확인할 수가 없어서 그렇겠지요.

신전 전면의 페디먼트(pediment)나 프리즈(frieze)에 쓰여 있다고 보기도 합니다만, 옛 사람들은 다른 곳을 말했습니다. 디오도로스 시켈로스(기원전 1세기)는 신전 입구 쪽의 기둥(column)이라고 하고, 또 파우사니아스(110-180)는 프로나오스(pronaos)에 쓰였다고 했으며, 마크로비우스는 입구문의 문설주에 쓰였다고 봤습니다. 플라톤의 『파이드로스』의 고대 주석자는 신전의 입구(propylaea)에 새겨져 있다고 기록했습니다.

기둥(column)은 유적으로도 많이 봤기 때문에 무엇인지 알 수 있고 문설주도 알 수 있습니다만, 나머지는 그리스 신전 건축 양식을 알아야 확인할 수 있습니다.

기둥(column)은 유적으로도 많이 봤기 때문에 무엇인지 알 수 있고 문설주도 알 수 있습니다만, 나머지는 그리스 신전 건축 양식을 알아야 확인할 수 있습니다.

|

| 도리아, 이오니아, 코린트 건축 양식 (출처: https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/greek-art/beginners-guide-greece/a/greek-architectural-orders) |

페디먼트는 전면의 지붕을 지탱하는 삼각면 박공(gable)을 말합니다. 위 그림에서 이오니아식(Ionic order)의 맨 위에 표시되어 있습니다.

|

| https://study.com/learn/lesson/what-is-a-pediment-in-architecture.html |

프로나오스는 신전 내부로 들어가는 문 앞의 공간을 말합니다.

|

| https://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/pronaos/ |

프로필라리아(propylaea)는 신전 앞의 입구를 말합니다. 우리가 사찰에서 볼 수 있는 일주문 같은 것으로 생각할 수 있을 것 같습니다.

.jpg) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Propylaea |

프로필레움(propylaeum)은 고대 그리스 건축에서 신성한 울타리의 입구에 있는 현관 또는 문간으로, 일반적으로 실제 문 안팎에 기둥으로 지탱된 현관으로 구성됩니다. 가장 유명한 프로필레움은 므네시클레스가 아테네 아크로폴리스(기원전 437년에 시작)의 대현관으로 설계한 것입니다.

프로필라리아라는 이름은 18세기 후반과 19세기에 지어진 신고전주의와 낭만주의 스타일의 다양한 기념비적인 관문에도 적용되었습니다. 뮌헨의 프로필리엔Propyläen(1862)과 베를린의 브란덴부르크 문(1784)이 대표적입니다. - Propylaeum┃Britannica

이런 곳들 외에 우리가 익숙하게 글귀가 적힌 곳으로 보는 곳은 프리즈(frieze)입니다. 위의 두 번째 그림의 이오니아양식에서 말이 그려진 부분입니다. '너 자신을 알라'의 라틴어 버전(nosce te ipsum)이 프리즈(frieze)에 쓰인 건축물이 존재하기도 합니다. 바로 스페인의 국립 인류학 박물관입니다.

|

| 마드리드의 국립 인류학 박물관(museo nacional de antropologia)의 전면 모습, https://anatomiaefisioterapia.com/2019/10/10/conhece-te-a-ti-mesmo/ |

이 중에 어디에 쓰였을까요?

페디먼트는 통상 그냥 벽으로 되어 있던지, 파르테논 신전처럼 부조가 되어 있는 경우가 많은 것 같습니다. 스페인 박물관처럼 프리즈에 쓰는 건 최근 경향인 것 같습니다. 옛날에는 이곳에 글자를 새기진 않았던 것 같습니다.

기록에 따르면 이런 경구들이 6보격(hexameter)*으로 쓰였다고 합니다. 아마 유명한 3개의 격언('너 자신을 알라', '과하게 하지 말 것', '보증은 파멸을 가져온다')이 한 줄에 쓰였다는 것이겠죠.

*보격은 '시행(詩行)의 운율 형태의 하나로 시의 리듬을 생성해 내는 규칙적인 강세의 배열 형식'을 말합니다. cf. 서구시의 기본운율, Hexameter (ex. So rich | and fair | a vale | in for | tuning | to wed.)

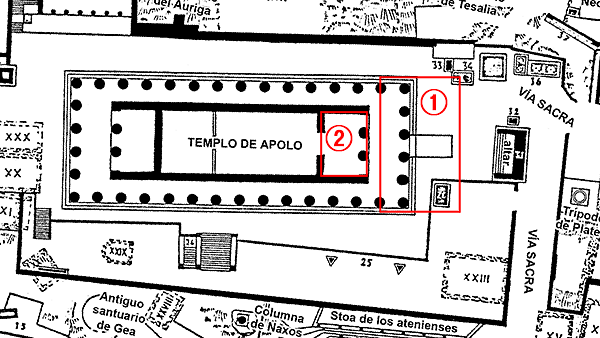

신전의 프로필라리아의 기둥 아니면 프로나오스의 벽과 기둥이 가장 가능성이 높아 보입니다. 델피 신전에는 별도의 프로필라리아가 없는 것으로 보아 그 앞쪽의 구조물을 말하는 게 아닐까 싶습니다(아래 그림 ①).

|

| 델포이의 아폴론 신전을 포함한 고고유적지 도면 중 아폴론 신전, https://ko.wikipedia.org/wiki/아폴론_신전 |

많은 사람들이 이 글귀가 쓰인 곳을 프로나오스(위 그림 ②, 그 안의 벽과 기둥 혹은 문설주)로 보고 있습니다(cf. Maxims from the Delphic Oracle, The Forgotten Delphic Maxim). 이를 아주 간접적으로 뒷받침해 주는 근거가 하나가 있습니다. 이 경구와 함께 쓰였다고 하는 델포이 신전의 상징 'E(엡실론)'입니다.

'너 자신을 알라'라는 경구와 다른 두 경구('과하게 하지 말 것', '보증은 파멸을 가져온다')가 같이 아폴론 신전 입구에 쓰였다고 하는 것도 잘 알려져 있지 않습니다만, 이와 함께 델포이 신전의 상징으로 여겨지는 'E'도 함께 쓰였다는 것도 잘 알려지지 않은 사실입니다(저도 관련 자료를 보면서 이번에 처음 알게 되었습니다).

이 문양을 담고 있는 고대 주화가 알려져 있습니다.

|

| 파우스티나 황후 기념 주화와 하드리아누스 황제 기념 주화 속 델포이 신전의 'E', 이미지 출처: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3576039089095158&set=p.3576039089095158&type=3 |

전면 기둥 사이에 표시된 것으로 볼 때, 당시 델포이의 아폴로 신전에서 3개의 경구와 'E'가 입구 문이 있는 프로나오스에 새겨져 있었을 것으로 추측되는 것 같습니다. 아마 문 위던지, 문 양 옆의 기둥이나 벽에 새겨져 있지 않았을까 싶습니다.

추가 참고자료

Delphic maxims

Propylaia (Acropolis of Athens)

THE E OF THE TEMPLE AT DELPHI

Wilkins, Eliza G. (1929). The Delphic Maxims in Literature

댓글

댓글 쓰기